Warum wird die Arbeitszeit jetzt zur Chefsache?

In der Vergangenheit wurden Modelle der Arbeitszeitflexibilisierung häufig als Teil von Kostensenkungs- und MAK-Abbauprogrammen eingesetzt – aufgrund des jedoch nur geringen unmittelbaren Effekts auf die Personalkosten vor allem als „Hygienefaktor“. Durch entsprechende Angebote konnte der Arbeitgeber zeigen, dass alle sozialverträglichen und auch modernen Ansätze zur MAK-Reduktion genutzt werden.

Die Zieldimension war daher eher die positiven Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Ebendieser Effekt ist heute ausschlaggebend. In einem angespannten Arbeitsmarkt erzeugen gut gestaltete Modelle messbaren Wert durch Bindung, Bewerberzufluss, Gesundheitskennzahlen und Produktivität.

Die aktuelle Lage ist klar: Arbeitskräfte werden knapper – Tendenz steigend. Die Personalkosten nehmen zu und gleichzeitig verändern sich die Erwartungen an Arbeit grundlegend: Zeitsouveränität, lebensphasenorientierte Modelle und planbare Freiräume.

Für Banken, die im Vergleich zu anderen Branchen in den letzten Jahren massiv an Attraktivität verloren haben, wird Arbeitszeitgestaltung zu einem zentralen Hebel für das Recruiting, die Bindung und die Leistungsfähigkeit. Das heißt für Regionalbanken konkret: Der Filialbetrieb, die mediale Beratung, Vor-Ort-Termine sowie Servicespitzenzeiten müssen in einem Modell zusammenfinden, das die vorhandenen Arbeitszeitkapazitäten und Servicefenster aktiv steuert.

Zusätzliche Flexibilität in der Gestaltung von Arbeitszeitmodellen wird möglich, sollte der Gesetzgeber, wie zurzeit diskutiert (Stand: 5. September 2025, orientiert an der EU-Arbeitszeitrichtlinie), die aktuelle Höchstarbeitszeit zugunsten einer Wochenbetrachtung öffnen.

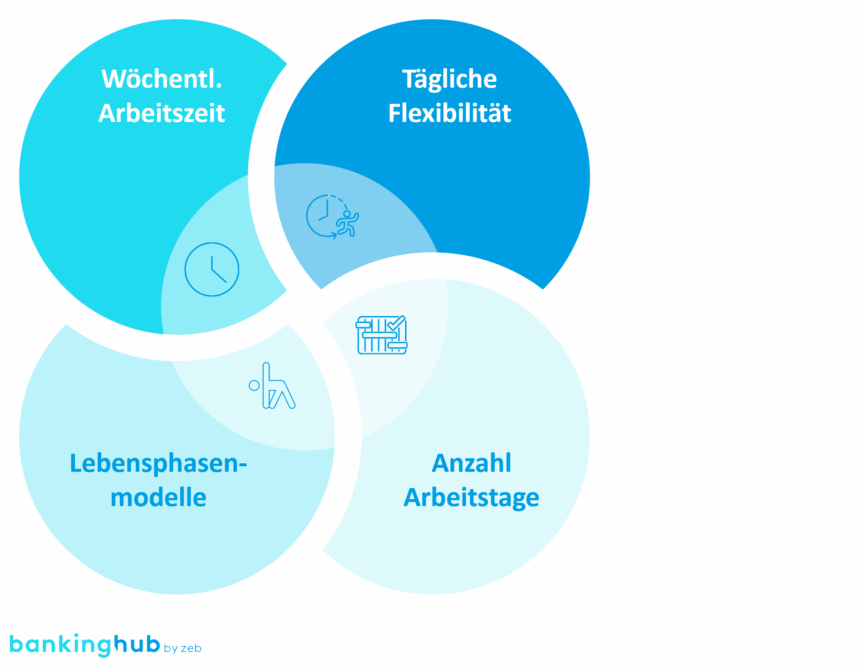

Welche vier Hebel gibt es, um Arbeitszeiten zu flexibilisieren?

1) Wöchentliche Arbeitszeit

Die Reduktion oder Erhöhung der Wochenarbeitszeit schafft Spielräume für unterschiedliche Lebensmodelle. Dabei gibt es zwei Stellschrauben:

- Arbeitsstunden variieren (kurzfristig): in einem vereinbarten Rahmen, z. B. 32–38 Std./Woche mit Ausgleich über ein Zeitkonto innerhalb eines definierten Zeitraums

- Feste Wochenstunden wählen (dauerhaft): z. B. 32/36/39 Std. und Wechsel zu definierten Terminen (z. B. quartalsweise) oder bei Lebensphasenereignissen

2) Tägliche Flexibilität

Gleitzeitfenster, Fokuszeiten und mobile Arbeit erhöhen die Selbstbestimmung. Wichtig dabei sind gemeinsame Teamregeln für die Erreichbarkeit und Übergaben, damit Flexibilität nicht zu Reibung führt.

3) Anzahl der Arbeitstage

Verteilmodelle (4‑, 5‑, 6‑Tage‑Woche) beeinflussen die Auslastung, Servicezeiten und die Kundenerreichbarkeit. Entscheidend ist die aktive Terminsteuerung. Es gibt zwei Grundlogiken:

- Beratung bündeln: z. B. 3–4 feste Beratungstage/-slots pro Woche; höhere Terminquoten, weniger Leerlauf

- Servicefenster verlängern: z. B. mehr Tage/Abende geöffnet; bessere Erreichbarkeit, dafür feinere Dienstplanung

4) Lebensphasenmodelle

Sabbaticals, Weiterbildungsphasen, Pflegezeitkorridore oder Zeitwertkonten ermöglichen echte Flexibilität entsprechend der individuellen Lebenssituation. So entsteht Bindung statt Ausstieg.

BankingHub-Newsletter

„(erforderlich)“ zeigt erforderliche Felder an

Inwiefern ist Führung ein Erfolgsfaktor für ein Arbeitszeitkonzept?

Der Erfolg eines Arbeitszeitkonzepts hängt von der konsequenten Ausgestaltung mit Blick auf die jeweiligen Zielgruppen ab. Arbeitszeitmodelle greifen nur, wenn Lebensphasen- und Tätigkeitsprofile klar sind. Wer arbeitet wann, mit welchen Aufgaben und zu welchen Stoßzeiten?

Typische Zielgruppen können dabei Berufseinsteiger:innen, Eltern, Golden Ager oder aufstiegsorientierte Performer:innen sein, deren unterschiedliche Bedarfe zu berücksichtigen sind:

- Berufseinsteiger:innen: Zeit für Lern- und Prüfungsfenster; Motivation, in Belastungsspitzen mehr zu arbeiten, mit Ausgleichsanteilen; Remote-Arbeit für Konzentrationsphasen und bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben

- Eltern: verlässliche Arbeitszeitplanung auf der einen Seite, Gleitzeitkonto, um spontan auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können, auf der anderen Seite; flexible Wochenarbeitszeitoptionen ohne Nachteile für Karrierepfade; verdichtete Beratungs-/Termintage

- Golden Ager: Modelle schrittweiser Reduktion der Arbeitszeit; Mentoringmöglichkeiten zur Wissensweitergabe; gesundheitsorientierte Arbeitsplatzgestaltung

- Aufstiegsorientierte Performer:innen: hohe Zeitsouveränität; flexible Tageslage von Arbeitszeiten (frühe/späte Slots je nach individuellem Bedarf), optional Samstagsfenster; Möglichkeit von Mehrarbeit in Belastungsspitzen mit Ausgleichsmöglichkeiten in Form von Urlaub/Zeitkonten

Nach der Ausgestaltung der Arbeitszeitmodelle auf Basis der Zielgruppen entscheidet die Führung über die Wirksamkeit in der Praxis. Nur wenn die Modelle sichtbar vorgelebt und auch mit Ressourcen ausgestattet sind, setzen sie sich gegen ungeschriebene Regeln und Erwartungen durch (z. B. „Nur wer viel arbeitet, kann Karriere machen“).

Dabei kommt es insbesondere auf folgende Punkte an:

- Vorstandscommitment, sodass die Prinzipien (wie Erreichbarkeit, Vorbildverhalten oder Fairness) verständlich kommuniziert und Ressourcen (Budget und Zeit) bereitgestellt werden sowie die Entscheidung konsequent vertreten wird

- Qualifikation der Führung, sodass Führungskräfte in der Lage sind, Kapazitäten und Termine wirtschaftlich zu steuern, Themen zu priorisieren und Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen

- Definition von Regeln, die entlang von Leitplanken Orientierung für die Erreichbarkeit und das Verhalten im Falle von Eskalationen geben

Wie wirkt sich die 4-Tage-Woche im Vergleich zur 6-Tage-Woche in der Praxis aus?

4‑Tage‑Woche (bei gleichbleibenden Öffnungszeiten)

Viele Organisationen berichten über eine stabile bis leicht steigende Produktivität, eine effizientere Nutzung der Präsenzzeit (z. B. kürzere, fokussierte Meetings) und höhere Terminquoten. Gesundheitliche Effekte (geringeres Stressempfinden, weniger Krankheitstage) und eine steigende Zufriedenheit sind wesentliche Treiber einer geringeren Fluktuation.

Die 4-Tage-Woche ist in der öffentlichen Diskussion sehr präsent und scheint immer mehr an Beliebtheit zu gewinnen. Allerdings kann sie nur gelingen, wenn ausreichend Personal vorhanden ist, um weiterhin die Servicezeiten abzudecken, Kapazitäten stringent gemanagt werden und das Konzept auf Freiwilligkeit sowie Flexibilität beruht.

Laut dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung lehnen 17 % der Vollzeitkräfte eine 4-Tage-Woche ab. Der meistgenannte Grund hierfür ist der Spaß an und die Identifikation mit der Arbeit. Wird eine 4-Tage-Woche verpflichtend für alle eingeführt, werden diese Leistungsträger:innen ihre Motivation für die Arbeit und damit ihre Leistungsfähigkeit verlieren oder den Arbeitgeber wechseln.

Verteilung der Wochenarbeitszeit auf 6 Arbeitstage

Mehr als 50 % der Frauen in Regionalbanken sind teilzeitbeschäftigt. Der häufigste Grund dafür ist die Sicherstellung der Kinderbetreuung. Junge Familien stehen oft vor der Herausforderung, dass Kindertageseinrichtungen nicht ausreichend lange Betreuungszeiten haben, es gar kein Betreuungsangebot an Schulen gibt oder die erweiterte Familie bei der Betreuung nicht unterstützen kann.

Die einzige Lösung ist hier oft die Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Eine Verteilung der Wochenarbeitszeit auf 6 statt üblicherweise 5 Tage kann in bestimmten Situationen mehr Flexibilität für Angestellte schaffen. Junge Familien erhalten hierdurch die Möglichkeit, weniger finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen und dennoch die Kinderbetreuung sicherstellen zu können.

In Banken sind derzeit 6 Arbeitstage eher unüblich und der Samstag in den meisten Betriebsvereinbarungen als regulärer Arbeitstag ausgenommen. Eine gezielte, punktuelle Öffnung in der Betriebsvereinbarung – für optionale Samstagsfenster ohne Mehrarbeit – kann hier ansetzen.

Damit können Regionalbanken zusätzliche Zielgruppen erreichen: Junge Familien gewinnen planbare Zusatzslots, sichern die Betreuung und vermeiden stärkere Einkommenseinbußen, zugleich können Arbeitgeber Belastungsspitzen oder Vakanzen kurzfristig mit bestehenden Mitarbeiterkapazitäten abdecken – eine punktuelle Win-win-Situation für beide Seiten.

Auch für aufstiegsorientierte Performer:innen kann eine 6-Tage-Arbeitswoche interessant sein, um kurzfristig mehr zu arbeiten und dafür langfristig einen Ausgleich durch Überstunden oder zusätzlichen Urlaub zu schaffen.

Die folgenden zwei Beispiele verdeutlichen die Relevanz des Modells:

- Anna, Beraterin (2 Kinder, 80 % Arbeitszeit): Kitazeiten und Schulnachmittage lassen kaum längere Arbeitstage zu. Ein Samstagsfenster von 9 bis 12 Uhr alle zwei Wochen ermöglicht ihr, zusätzliche Kundentermine zu übernehmen. Effekt: Sie kann ihre Arbeitszeit von 80 % auf 85–90 % erhöhen – verteilt auf kurze, planbare Slots –, ohne den Familienrhythmus zu sprengen. Das Team gewinnt an Erreichbarkeit, die Terminquote steigt.

- Luca, High Potential im KSC/Video (100 %): Während einer Kampagne arbeitet er freiwillig einen Samstag pro Monat. Die aufgebauten Überstunden nutzt er für eine vierwöchige Reise durch Australien. Effekt: In Kundensegmenten, die außerhalb der Standardzeiten besser erreichbar sind, können mehr Abschlüsse erzielt werden, ohne Mehrarbeit im Wochensaldo. Gleichzeitig ist Luca durch diese Flexibilität stärker an seinen Arbeitgeber gebunden.

Dieses Modell ist nicht flächendeckend für alle Mitarbeitenden interessant, aber es schafft gezielt Flexibilität für bestimmte Lebensphasen und Bedarfe.

Fahrplan: In sieben Schritten zum ganzheitlichen Arbeitszeitkonzept

- Vorstandscommitment sichern: Der Vorstand muss alternative Arbeitszeitkonzepte wirklich wollen und erste Leitplanken festlegen, klare Prinzipien definieren und sie auch in der Umsetzungsphase vorleben. Frühzeitig ist ebenso die Einbindung des Betriebs- bzw. Personalrats sicherzustellen.

- Zielgruppen identifizieren: Zunächst sind die Zielgruppen, die mit dem Arbeitszeitkonzept erreicht werden sollen, zu definieren (z. B. Golden Ager oder Berufseinsteiger:innen). Für diese sind Lebensphasenbedarfe entlang der einzelnen Tätigkeitsfelder abzuleiten.

- Arbeitszeitmodelle entwickeln: Unter Einbindung von Mitarbeitenden und Führungskräften werden modulare Bausteine entwickelt – von der 4-Tage-Woche bis zu lebensphasenorientierten Zeitkonten. Der normative Regelungsbedarf (z. B. Insolvenzsicherung von Arbeitszeitkonten) ist dabei nicht zu unterschätzen.

- Regeln definieren und Kapazitäten planen: Eine aktuelle zeb-Studie zur Verbesserung von Performance (für weitergehende Informationen klicken Sie hier) belegt die Bedeutung von Teamkooperation. Erreichbarkeit, Übergaben, Fokuszeiten und Vertretungen sind verbindlich zu regeln. Führungskräfte sind über die Ergebnisse frühzeitig zu informieren und bei Bedarf für das Prioritätenmanagement sowie die Kapazitätensteuerung zu qualifizieren. Auf Basis von Modellen, Regeln und der prognostizierten Modellnutzung werden Kapazitäten und Personalbedarfe geplant und sichergestellt.

- Arbeitszeitmodelle kommunizieren: Alle Mitarbeitenden werden umfassend informiert, die Regeln transparent gemacht und die nächsten Umsetzungsschritte erklärt.

- Umsetzung begleiten: Die Umsetzung ist in den ersten Wochen und Monaten eng zu begleiten. Ungeschriebene Normen, z. B. Überstunden als Voraussetzung für Beförderungen, müssen durchbrochen werden. Dazu braucht es psychologische Sicherheit, aber auch Offenheit. Nur wenn proaktiv Feedback gegeben wird, können anfänglich entstehende Reibungen schnell aufgelöst werden.

- Ergebnisse evaluieren und justieren: Nach 3, 6 und 12 Monaten sollten Wirkung und Nutzen gemessen, Erkenntnisse abgeleitet und die Modelle weiterentwickelt werden. Gute Messgrößen sind dafür u. a.:

- Terminquote

- Auslastung von Arbeitsslots am Samstag

- Krankenquote

- Teilzeit-zu-Vollzeit-Konversionen

- Bewerbungszufluss

- Fluktuation

Wie lassen sich typische Fallstricke bei der Umsetzung von Arbeitszeitkonzepten vermeiden?

Kultur schlägt Angebot: Informelle Erwartungen (z. B. ständige Erreichbarkeit) entwerten das Arbeitszeitkonzept. Definieren Sie daher im Vorstandsgremium frühzeitig Leitplanken und schaffen Sie Commitment.

Mitbestimmung zu spät eingebunden: Der Betriebsrat bzw. der Personalrat wird auf dem Weg der Konzeption nicht rechtzeitig eingebunden. Schaffen Sie Akzeptanz, indem Sie Mitbestimmungsgremien frühzeitig informieren und deren Ideen einholen.

Pflicht statt Freiwilligkeit: Pflichtdienste erzeugen Akzeptanzprobleme und steigern die Belastung. Schaffen Sie besser ein freiwilliges Angebot mit Anreizen wie zusätzlichem Urlaubsanspruch.

Unklare Regeln: Ohne Leitplanken lassen sich die aus Koordination und Reibungsverlusten resultierenden Effekte nicht realisieren. Fehlende Abstimmungen im Team erzeugen unklare Erwartungen, Missverständnisse und Konflikte. Führungskräfte tragen die Verantwortung, Zuständigkeiten zu definieren, Erreichbarkeitsstandards festzulegen und Übergaberoutinen zu etablieren.

„Einmal‑Projekt“ statt kontinuierlichen Lernens: Evaluation und Nachsteuerung sind Teil des Konzepts. Erwartungen und Lebensphasen von Mitarbeitenden verändern sich. Das Konzept muss mitwachsen, um die Bedarfe von Organisationen und Mitarbeitenden erfolgreich abzudecken.

Ein gutes Arbeitszeitkonzept verbindet Flexibilität und Leistungsfähigkeit – im Sinne der Menschen, der Kund:innen und der Wirtschaftlichkeit. Wer strukturiert vorgeht, Daten nutzt und Führung stärkt, gewinnt: an Attraktivität, Produktivität und Resilienz.