Warum ist strategische Steuerung jetzt notwendig?

Aus diesen Entwicklungen ergeben sich zahlreiche Anforderungen, die im Rahmen der personellen Steuerung zu berücksichtigen sind: Renteneintritte, veränderte Lebensarbeitszeiten, zunehmende Wechselbereitschaft und neue Kompetenzprofile durch Digitalisierung und Automatisierung. Gleichzeitig fehlen oft konsistente Daten, realistische Planungsparameter und klare Zuständigkeiten.

Strategische Personalplanung schafft Transparenz über Bestand, Bedarf und Szenarien. Sie ermöglicht somit eine faktenbasierte Steuerung der wichtigsten Unternehmensressource – des Personals. Nur wer weiß, wo, wann und mit welcher Qualifikation Mitarbeitende benötigt werden, kann gezielt aufbauen, qualifizieren und umbauen.

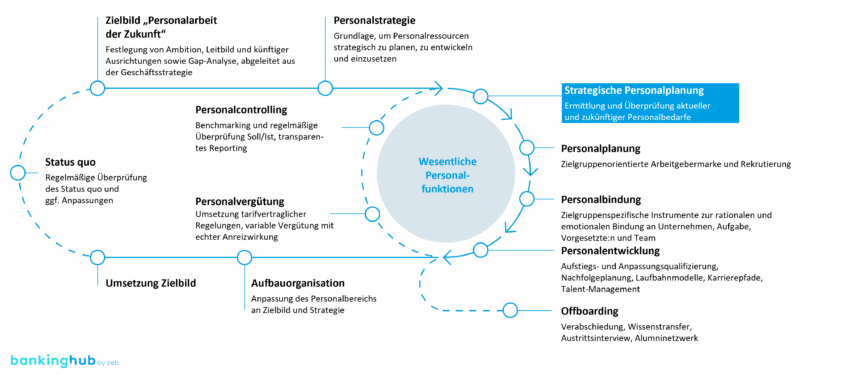

Ein zentraler Aspekt dabei: Die strategische Personalplanung ist ein wesentlicher Baustein im Regelkreislauf Personal. Sie übersetzt die Anforderungen der Geschäftsstrategie in konkrete Personalprozesse wie Rekrutierung, Bindung und Personalentwicklung. Damit wird sichergestellt, dass strategische Zielbilder nicht nur formuliert, sondern auch personell realisiert werden können.

Welche vier Phasen dienen der Zukunftssicherung in der Personalplanung?

Ein bewährter Ansatz zur strategischen Personalplanung umfasst vier Phasen.

I) Status quo und Konsolidierung

Der erste Schritt der strategischen Personalplanung besteht darin, eine konsolidierte und belastbare Datenbasis zu schaffen. Diese bildet die Grundlage für alle weiteren Simulationen und Analysen – und entscheidet über die Qualität der späteren Steuerungsimpulse.

Für die Erhebung des Status quo werden typischerweise der aktuelle Stellenplan der Bank mit Ist- und Sollzuordnung je Bereich, der Personal-Forecast der Bank mit relevanten Parametern (z. B. Fluktuationsannahmen) sowie ein zeb-Kriterienkatalog für Sollstellenpläne herangezogen.

Die Konsolidierung erfolgt entlang klar definierter Schritte wie der gemeinsamen Festlegung von Eigenschaften und Zählweisen der Mitarbeitenden (z. B. Berücksichtigung von Azubis, Altersteilzeit und Langzeitkranken, um eine übergreifende Vergleichbarkeit sicherzustellen) und der Auswertung des Stellenplans nach relevanten Zuschnitten (z. B. Bereich, Funktion und Alterskohorten). Zudem wird der Personalbestand im Ist dem korrespondierenden Soll gegenübergestellt, um Über- oder Unterdeckungen zu identifizieren.

Am Ende dieser Phase stehen drei zentrale Ergebnisse:

- Einheitliche Definitionen von Mitarbeitenden und relevanten Merkmalen

- Abgestimmter Anforderungskatalog für die weitere Planung

- Ist-Übersicht über die Mitarbeitenden zum Stichtag, inklusive Sollvergleich

Diese konsolidierte Ausgangsbasis ermöglicht eine belastbare Simulation des Personalbestands und ‑bedarfs – und schafft die Voraussetzung für eine faktenbasierte, strategisch ausgerichtete Personalsteuerung.

BankingHub-Newsletter

„(erforderlich)“ zeigt erforderliche Felder an

II) Simulation des Personalbestands („Lücke 1.0“)

Nach der Konsolidierung des Status quo folgt die Simulation der zukünftigen Entwicklung des Personalbestands. Ziel ist es, unter Verwendung realistischer Annahmen und Szenarien Transparenz über potenzielle Lücken zu schaffen – differenziert nach Bereichen, Altersgruppen und Funktionen.

zeb benutzt dafür ein proprietäres Tool zur Simulation des Personalbestands, externe Benchmarks für altersgruppenspezifische Fluktuationen und Renteneintritte sowie die in Phase 1 konsolidierte Datengrundlage (z. B. Stellenplan und Fluktuationsannahmen).

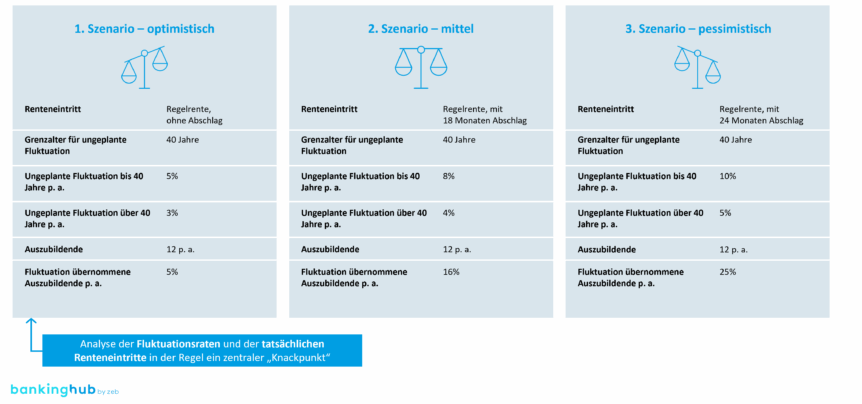

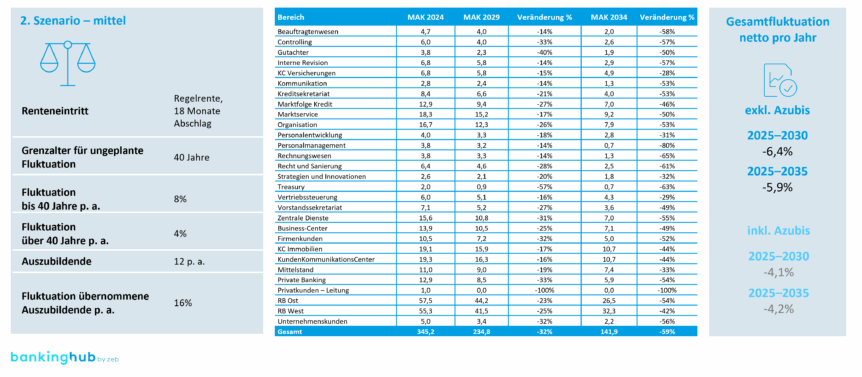

Die Simulation erfolgt entlang eines strukturierten Vorgehens, das die Festlegung der wesentlichen Treiber und Sensitivitäten der zukünftigen Entwicklung (z. B. Fluktuation nach Altersgruppen, Vorlaufzeiten bei Nachbesetzungen, aber auch Zuflüsse durch Azubi-Übernahmen), die Aufstellung von Szenarien mit unterschiedlichen Ausprägungen der Treiber und die Festlegung eines Zeithorizonts für die Simulation (z. B. 5 oder 10 Jahre) umfasst. Mit dem zeb-Tool werden Simulationen zur Entwicklung des Personalbestands durchgeführt, um differenzierte Lücken im Vergleich zum Status quo („Lücke 1.0“) aufzuzeigen.

Am Ende dieser Phase liegen folgende Ergebnisse vor:

- Fähigkeit zur Simulation des Personalbestands

- Transparenz über die zukünftige Entwicklung

- Erkennung von Lücken in der personellen Ausstattung

III) Simulation des Personalbedarfs („Lücke 2.0“)

Aufbauend auf der Simulation des Personalbestands wird im nächsten Schritt der zukünftige Personalbedarf ermittelt. Ziel ist es, die Anforderungen aus der Mittelfristplanung und strategischen Entwicklung in konkrete personelle Bedarfe zu übersetzen – und daraus Handlungsfelder abzuleiten.

Als Inputs dienen die Ergebnisse der Simulation des Personalbestands inklusive „Lücke 1.0“, das zeb-Tool zur Simulation des Personalbestands (individuell anpassbar) sowie strategische und operative Planungsdaten aus der Mittelfristplanung des Hauses. Die Kernaktivitäten beinhalten die gemeinsame Evaluation strategischer Entwicklungen, das Herausarbeiten wesentlicher Prämissen der Mittelfristplanung für das Bestands- und das Neugeschäft, die Individualisierung des zeb-Simulationstools und die Durchführung der Simulationen zur Entwicklung des Personalbedarfs.

Zudem werden differenzierte Lücken im Vergleich zwischen Personalbestand und Personalbedarf („Lücke 2.0“) aufgezeigt sowie Handlungsfelder wie Umbau, Qualifizierung und Recruiting identifiziert und grob priorisiert.

Wesentliche Ergebnisse der Phase sind:

- Fähigkeit zur Simulation des Personalbedarfs im Kontext der Mittelfristplanung

- Validierter Personalbedarf, insbesondere aus der Bottom-up-Planung

- Indikativ priorisierte strategische Handlungsfelder

IV) Verzahnung mit dem Regelprozess

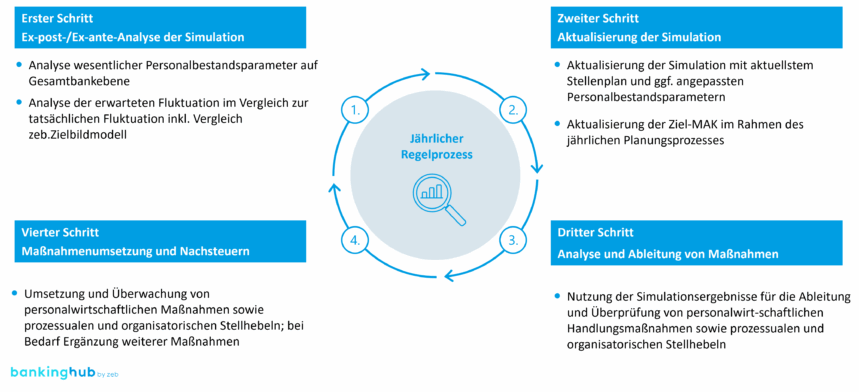

Die strategische Personalplanung entfaltet ihre volle Wirkung erst dann, wenn sie in den jährlichen Regelprozess der Personalplanung integriert wird. Ziel ist es, die erarbeiteten Strukturen und Erkenntnisse dauerhaft zu verankern.

Als Input dient der Regelprozess der Personalplanung. Die Kernaktivitäten umfassen die Identifikation von Parametern, die zukünftig ergänzt oder angepasst werden müssen, die Überprüfung und Ergänzung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im jährlichen Regelprozess, die Validierung der Abbildbarkeit mit bestehenden Ressourcen und Tools sowie das Festhalten des angepassten Regelprozesses in einer Ergebnisdokumentation.

Wesentliche Ergebnisse sind:

- Weiterentwickelter Regelprozess inklusive klarer Verantwortlichkeiten

- Validierte Anforderungen an Tools und Prozesse

- Ergebnisdokumentation als Grundlage für die jährliche Fortschreibung

Welchen Herausforderungen und Hebeln begegnet man in der strategischen Personalplanung?

Die Analyse zeigt: Es fehlt häufig an konsistenten Daten, realistischen Planungsparametern und klaren Zuständigkeiten. Kopfmonopole, uneinheitliche Fluktuationsannahmen und eine fehlende Simulationsfähigkeit verhindern eine wirksame Steuerung.

Gleichzeitig bietet die strategische Personalplanung enorme Hebel:

- Frühzeitige Identifikation von Handlungsfeldern

- Qualifizierungsstrategien für ältere Mitarbeitende

- Realistische Szenarien für Umbau und Recruiting

- Integration in die strategische Gesamtplanung

Fazit: Strategie schlägt Aktionismus

Strategische Personalplanung ist kein Selbstzweck. Sie ist Voraussetzung für eine zukunftsgerichtete Personalarbeit – und damit für die Handlungsfähigkeit der gesamten Organisation. Sparkassen und Volksbanken, die heute gestalten, müssen morgen nicht mehr reagieren.

Wer Personal als strategischen Erfolgsfaktor versteht, gewinnt nicht nur Stabilität – sondern Zukunft.