Was ursprünglich als Ergänzung zum klassischen Treasury gedacht war, entwickelte sich in einigen Häusern zu einem renditestarken, aber zunehmend komplexen und risikobehafteten Geschäftszweig. Mit dem Zinsanstieg und neuen regulatorischen Anforderungen rückt dieser Bereich nun verstärkt in den Fokus der Aufsicht – und stellt Banken und Sparkassen vor neue Herausforderungen.

Die veränderten Rahmenbedingungen wirken auf mehreren Ebenen: Zum einen schmelzen stille Bewertungsreserven durch gestiegene Kapitalmarktzinsen ab, zum anderen geraten laufende Projektentwicklungen unter Druck – sowohl hinsichtlich der Rentabilität als auch bezüglich der Refinanzierbarkeit. Parallel dazu steigen die regulatorischen Anforderungen, insbesondere durch die explizite Aufnahme des Immobilieneigengeschäfts in die MaRisk.

Regulatorische Neuausrichtung: Wie verändert BTO 3 das Immobilieneigengeschäft?

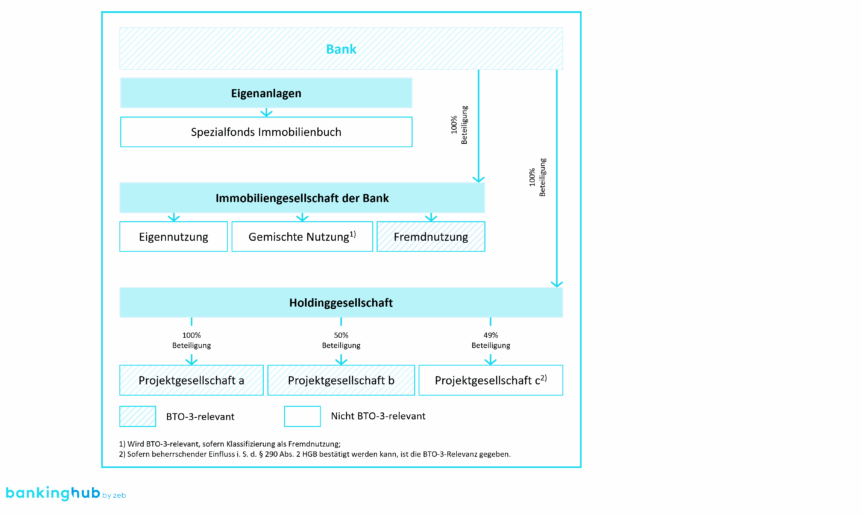

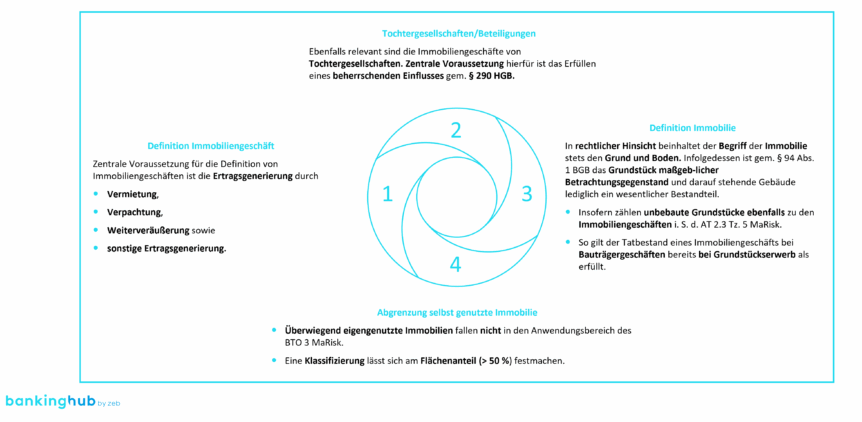

Mit der 7. MaRisk-Novelle hat die BaFin erstmals klare Anforderungen an das Immobilieneigengeschäft formuliert. Die Regelungen greifen, sobald der Buchwert der Immobiliengeschäfte 30 Mio. Euro übersteigt oder die Aktivitäten 2 % der Bilanzsumme ausmachen. Besonders relevant: Auch Geschäfte von Tochtergesellschaften sind in die Betrachtung einzubeziehen – unabhängig davon, ob diese operativ oder rein vermögensverwaltend tätig sind.

Nicht betroffen sind Immobilien, die dem unmittelbaren Eigenbedarf der Bank dienen oder bei denen es sich um gemischt genutzte Objekte handelt. Ebenso ausgenommen sind Beteiligungen an Immobilienfonds. Die Regelungen zielen insbesondere auf Institute ab, die mit ihren Immobilienaktivitäten aus der Vermietung, Verpachtung oder Veräußerung – wirtschaftlich ähnlich einem Bauträgergeschäft – Erträge generieren.

Strukturen und Governance: Wie lässt sich zwischen Komplexität und Klarheit navigieren?

In der Praxis erfolgt der Aufbau des Immobilieneigenbestands häufig über Tochtergesellschaften. Diese Strukturen sind nicht nur steuerlich und bilanziell motiviert, sondern auch operativ sinnvoll – etwa zur Trennung von Risiken oder zur Einbindung externer Partner. Die Beteiligungsverhältnisse reichen dabei von Mehrheits- über paritätische bis hin zu Minderheitsbeteiligungen.

Unabhängig von der Struktur gilt: Eine Doppelvotierung durch Markt und Marktfolge ist verpflichtend – anders als im klassischen Kreditgeschäft, wo unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen möglich sind. Die Marktfunktion kann dabei durch die Tochtergesellschaft wahrgenommen werden, das Zweitvotum muss zwingend durch eine in der Bank verankerte Marktfolgeeinheit erfolgen.

In Häusern, in denen sämtliche Geschäfte über Tochtergesellschaften initiiert werden, entfällt die Notwendigkeit einer separaten Markteinheit in der Bank. Dennoch ist eine Qualitätsprüfung der durch Dritte initiierten Geschäfte erforderlich – nicht im materiellen Sinne, sondern zur Sicherstellung der Einhaltung interner Vorgaben und regulatorischer Anforderungen.

Auch im Immobilieneigengeschäft sind klare Kompetenzregelungen zu definieren. Diese sollten sich primär am Investitionsvolumen orientieren, können aber durch weitere Faktoren ergänzt werden – etwa Projektrisiko, Standort oder Partnerstruktur. Bei abweichenden Voten ist ein Eskalationsverfahren zu implementieren, analog dem Kreditgeschäft. Die finale Entscheidung liegt dann häufig beim Beteiligungsmanagement oder einem zuständigen Vorstandsmitglied.

BankingHub-Newsletter

„(erforderlich)“ zeigt erforderliche Felder an

Prozesse und Kontrolle: Professionalisierung gefragt?!

Die Anforderungen an die Prozesslandschaft orientieren sich stark an gewerblichen Immobiliengeschäften. Zentrale Elemente sind:

- Bautenstandskontrolle: Diese ist regelmäßig durchzuführen, zu dokumentieren und nachvollziehbar fortzuschreiben. Der Einsatz professioneller Softwarelösungen zur digitalen Nachverfolgung des Baufortschritts ist empfehlenswert – nicht zuletzt zur Sicherstellung der Revisionssicherheit.

- Wertermittlung: Im Gegensatz zum Kreditgeschäft, wo die BelWertV maßgeblich ist, kommt im Immobilieneigengeschäft die ImmoWertV zur Anwendung. Externe Gutachter:innen werden insbesondere dann eingesetzt, wenn Projekte außerhalb des Geschäftsgebiets liegen oder interne Kapazitäten gebunden sind. Die Plausibilisierung der Gutachten ist zwingend erforderlich.

- Überwachung: Die laufende Überwachung des Immobilienbestands erfolgt sowohl anlassbezogen als auch in fest definierten jährlichen Intervallen. Anders als im Kreditgeschäft bestehen hier keine Erleichterungen – etwa bei geringer Risikoeinstufung oder stabiler Performance. Die Institute sind daher gehalten, ihre Bestände regelmäßig zu analysieren und die Ergebnisse in die jährliche Berichterstattung einfließen zu lassen.

Berichterstattung: Wie lässt sich mehr Transparenz als Führungsinstrument herstellen?

Ein weiteres zentrales Element der neuen Anforderungen ist die jährliche Berichterstattung an die Geschäftsleitung. Der Bericht muss kumuliert über Wertänderungen und Risiken im Immobilieneigengeschäft informieren. Die MaRisk geben keine konkrete Struktur vor – was den Instituten Gestaltungsspielraum lässt, aber auch Unsicherheit erzeugt.

In der Praxis haben sich zwei Ansätze etabliert:

- Einzelfallorientierte Berichterstattung: Hier werden besonders risikobehaftete oder volumenstarke Projekte einzeln dargestellt – inklusive Bewertung, Status und Risikoeinschätzung.

- Kumulierte Berichterstattung: Diese erfolgt auf Ebene der Tochtergesellschaften oder Projektportfolios und ermöglicht eine übergreifende Steuerungsperspektive.

Ein kombinierter Ansatz bietet sich an: Einzelrisiken werden sichtbar gemacht, ohne den Überblick über das Gesamtportfolio zu verlieren. Wichtig ist dabei die Konsistenz mit anderen Berichtsformaten – etwa dem Risikobericht oder dem Beteiligungscontrolling.

Fazit: Wie kann regulatorische Resilienz einen Wettbewerbsvorteil darstellen?

Die aktuellen Erfahrungen in verschiedenen Häusern zeigen: Die Umsetzung der neuen Anforderungen ist aufwendig – insbesondere bei der Synchronisation bestehender Prozesse mit den Vorgaben aus BTO 3. Die institutsindividuelle Auslegung führt zu Unsicherheiten, etwa bei der Abgrenzung relevanter Geschäfte oder der Ausgestaltung der Governance-Strukturen.

Gleichzeitig eröffnet die neue Regulierung auch Chancen: Institute, die frühzeitig reagieren, können nicht nur Risiken minimieren, sondern sich regulatorisch resilient aufstellen – und damit ebenso gegenüber der Aufsicht und dem Markt punkten. Der Aufbau robuster Strukturen, klarer Verantwortlichkeiten und digital unterstützter Prozesse ist dabei essenziell.

- Frühzeitige Schwellenwertanalyse durchführen:

Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Immobilienaktivitäten – inklusive der Ihrer Tochtergesellschaften – die MaRisk-Schwellenwerte (30 Mio. Euro Buchwert oder 2 % der Bilanzsumme) überschreiten. Ein internes Frühwarnsystem hilft, regulatorische Risiken frühzeitig zu erkennen. Besonders Institute, die Rettungserwerbe in Erwägung ziehen, sollten regelmäßig analysieren, ob diese Übernahmen im Rahmen der Abwicklung Auswirkungen auf die Schwellenwerte haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die geplante Nutzungsart korrekt erfasst und prozessual eindeutig berücksichtigt wird. - Governance-Strukturen klar definieren:

Etablieren Sie eindeutige Rollen, Verantwortlichkeiten und Eskalationswege – vor allem bei der Doppelvotierung von Markt und Marktfolge. Nutzen Sie bestehende Strukturen aus dem Kreditgeschäft als Blaupause, passen Sie diese aber an die Besonderheiten des Immobilieneigengeschäfts an. - Digitale Tools für Bau- und Projektcontrolling einsetzen:

Investieren Sie in professionelle Softwarelösungen zur Bautenstandskontrolle und Dokumentation. So schaffen Sie Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit – und entlasten gleichzeitig die Fachbereiche. - Bewertungsprozesse standardisieren und dokumentieren:

Legen Sie klare Kriterien für die Auswahl und Plausibilisierung externer Gutachten fest. Achten Sie auf die konsistente Anwendung der ImmoWertV und dokumentieren Sie Abweichungen nachvollziehbar. - Berichtswesen strategisch nutzen:

Entwickeln Sie ein standardisiertes Reportingformat, das Einzelrisiken sowie Portfolioaspekte abbildet. Nutzen Sie die Berichte nicht nur zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, sondern auch als Steuerungsinstrument für das Management.

zeb unterstützt Banken bei der Umsetzung – mit erprobten Best Practices, Vorlagen, Checklisten und tiefem Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Kredit- und Immobiliengeschäft. So gelingt der Spagat zwischen Compliance und Geschäftsentwicklung – auch im anspruchsvollen Umfeld des Immobilieneigengeschäfts.