Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) fordert die klare und verständliche Vermittlung von Informationen, um tatsächlich alle Verbraucher:innen zu erreichen – unabhängig von deren sprachlichen oder kognitiven Fähigkeiten. Dadurch gewinnt die barrierefreie Kommunikation weiter an Relevanz.

- Das BFSG gilt in Deutschland seit dem 28. Juni 2025.

- Anders als das Behindertengleichstellungsgesetz und die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), die besonders für öffentliche Stellen galten, umfasst das BFSG nun auch Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher:innen, darunter auch Bankdienstleistungen.

- Mit der Einführung des Gesetzes setzt Deutschland Vorgaben des European Accessibility Act (EAA) der Europäischen Union um, wonach u. a. die Darstellung von Informationen und Funktionen in „leicht verständlicher Weise“ als Teil von Barrierefreiheitsanforderungen definiert wird.

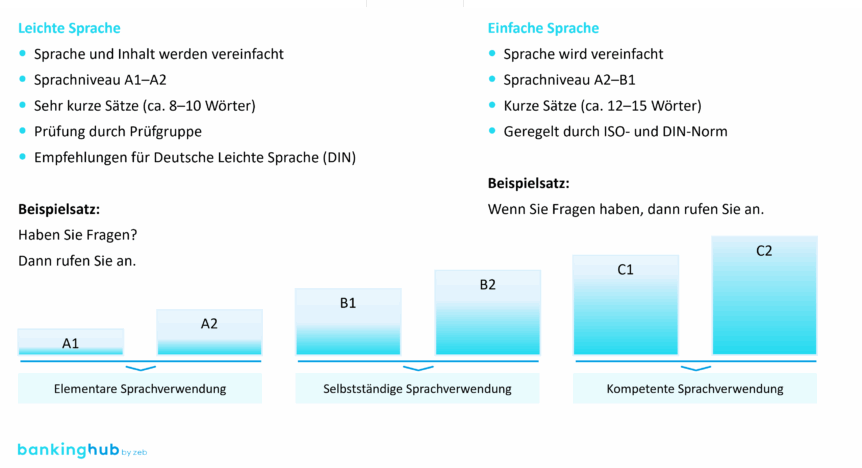

- Konkret darf der Sprachkomplexitätsgrad bei Verbraucherangeboten im Bankensektor künftig nicht über dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen liegen.[1] Und hier kommt die Einfache Sprache ins Spiel.

Was versteht man unter Einfacher Sprache?

Einfache Sprache ist eine Form der Standardsprache, mit der verständliche Texte für ein allgemeines Publikum – insbesondere auch für Menschen mit Leseschwäche, begrenzten Deutschkenntnissen oder geringer formaler Bildung – erstellt werden können. Sie basiert auf klaren Vorgaben, die u. a. in einer ISO- und einer DIN-Norm festgelegt sind. Als grobe Orientierung dient das Sprachniveau A2–B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

Einfache Sprache ist besonders relevant in Bereichen, in denen Informationen wichtige Entscheidungen und Rechte von Menschen beeinflussen. Dazu zählt auch der Finanzbereich.

Die Anforderungen für die Umsetzung sind in den Richtlinien und Normen wie DIN ISO 24495-1:2024-03 und DIN 8581-1:2024-05 beschrieben. Sie definieren vier Grundprinzipien:[2]

- Relevanz

- Auffindbarkeit

- Verständlichkeit

- Nutzbarkeit

Empfehlungen betreffen Satzlänge, Wortwahl, Struktur und Layout. Die DIN-Norm rät außerdem, auf den Genitiv zu verzichten, Fachbegriffe möglichst sparsam einzusetzen und bei Verwendung im Text zu erklären und bestimmte Zeitformen sowie eine klare Typografie zu nutzen.

Was ist der Unterschied zur Leichten Sprache?

Im Kontext einer barrierefreien Informationsvermittlung kommt neben der Einfachen Sprache auch die Leichte Sprache zum Einsatz. Beide Sprachvarianten verfolgen das Ziel, Texte verständlicher zu machen und werden dementsprechend häufig synonym verwendet.

Es ist jedoch wichtig, die beiden Formen voneinander abzugrenzen, da sie sich in Zielgruppe, Struktur und Anwendung unterscheiden. Leichte Sprache folgt beispielsweise umfangreicheren Vereinfachungsregeln (sehr kurze Sätze, keine Fremdwörter etc.) und zielt speziell auf Menschen mit Lernschwierigkeiten ab. Als Orientierung wird hier das Sprachniveau A1–A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens verwendet.[3] Abbildung 1 zeigt die wesentlichen Unterschiede zur Einfachen Sprache.

Bei der Umsetzung von Leichter Sprache müssen also striktere Vereinfachungsempfehlungen beachtet werden als bei der Einfachen Sprache. Vor allem die Prüfung der einfachen Texte durch eine spezielle Prüfgruppe ist bei der Anwendung Leichter Sprache elementar. Vor diesem Hintergrund ist die Einfache Sprache in der Finanzbranche oft die praktikablere Wahl – sie vereinfacht Texte für ein breiteres Publikum.[4]

BankingHub-Newsletter

„(erforderlich)“ zeigt erforderliche Felder an

Welche Vorteile und welchen Nutzen bietet Einfache Sprache?

Die Verwendung von Einfacher Sprache erfüllt nicht nur gesetzliche Anforderungen, sondern bringt vielfältige Vorteile mit sich – sowohl für Verbraucher:innen als auch für Unternehmen. Sie trägt dazu bei, komplexe Sachverhalte zu Konten, Versicherungen und Finanzprodukten transparent und nachvollziehbar darzustellen.

Klare Kommunikation zahlt sich aus – ökonomisch und im Kundenerleben:

- Mehr Vertrauen und bessere Reputation

Durch verständliche Sprache demonstrieren Finanzinstitute Offenheit gegenüber den Bedürfnissen ihrer Kund:innen. Das steigert die Kundenzufriedenheit und -bindung und sorgt für ein positives Markenimage. - Risikominimierung und Rechtssicherheit

Einfach formulierte Verträge und Bedingungen verringern das rechtliche Risiko, denn schwer verständliche Klauseln können zu Beschwerden oder Rechtsstreitigkeiten führen. - Größere Reichweite und Inklusion

Einfache Sprache stärkt die Inklusion und erreicht mehr Menschen. Insbesondere Personen mit eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten profitieren von solchen Angeboten; sie erhalten mehr Möglichkeiten, die aufgenommenen Informationen zu verstehen und so zu eigenständigen Entscheidungen zu gelangen. Dadurch werden auch die gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit erfüllt. - Effizienzgewinn und Kostenersparnis

Verständliche Informationen reduzieren Rückfragen und senken somit die Supportkosten.

Zusammengefasst verbessern klare Worte die Customer Experience insgesamt: (Neue) Kund:innen verstehen Angebote besser, fassen schneller Vertrauen und bleiben dem Unternehmen eher treu.

Intern führt die Verwendung von Einfacher Sprache zu weniger Fehlern und einem verbesserten Kundenkontakt. Die Investition in Einfache Sprache hat daher einen messbaren Return on Investment. Weniger Rückfragen und optimierte Prozesse sparen Zeit und Geld. Darüber hinaus können verständliche Stellenanzeigen mehr qualifizierte Fachkräfte ansprechen.[5]

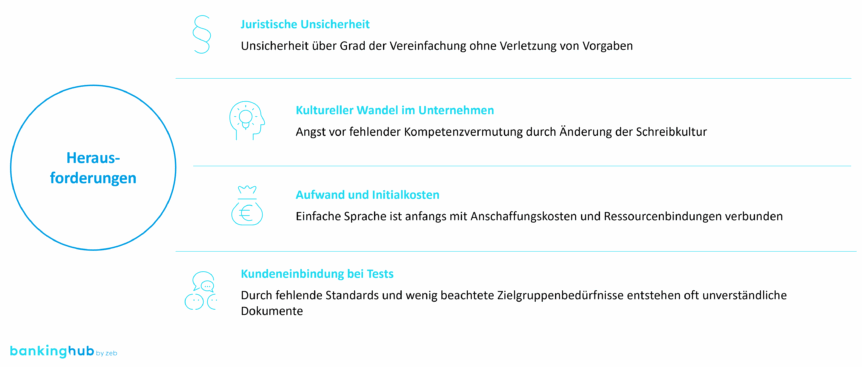

Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung?

Trotz der offensichtlichen Vorteile ist die Umstellung auf Einfache Sprache kein Selbstläufer. Unternehmen sehen sich mit einigen Herausforderungen konfrontiert, wenn sie ihre Kommunikation vereinfachen wollen (vgl. Abb. 2[6]):

Eine Hürde besteht darin, mit vereinfachten Formulierungen rechtlich präzise zu bleiben, ohne die gewohnten Fachtermini einzusetzen. Zudem muss die neue Schreibkultur im Unternehmen so etabliert werden, dass Kompetenz nicht durch die Verwendung von komplexem Vokabular ausgedrückt werden muss. Mitarbeitende befürchten nicht selten, dass leicht verständliche Formulierungen weniger Kompetenz vermitteln.

Darüber hinaus ist die Einführung von Einfacher Sprache zunächst mit Kosten und Ressourcenaufwand verbunden. Dazu gehören Investitionen in Schulungen, die Erstellung neuer Materialien oder die Anpassung von Prozessen, wie zum Beispiel die Einbindung von Kunden in Tests.

Wenn Standards fehlen und die Bedürfnisse der Zielgruppe nicht ausreichend berücksichtigt werden, entstehen oft Dokumente, die für Kunden schwer verständlich sind. Eine aktive Einbindung der Zielgruppe in Testphasen kann sicherstellen, dass die Kommunikation tatsächlich klar und nutzerfreundlich ist.

Der Trend zu Einfacher Sprache bleibt jedoch trotz der Herausforderung bestehen. Unternehmen, die Hürden erkennen, können gezielt gegensteuern – etwa durch Aufklärungsarbeit intern oder Pilotprojekte, die den Erfolg demonstrieren. Wichtig ist ein ganzheitlicher Ansatz: Einfache Sprache muss gewollt, von allen Abteilungen getragen und professionell gemanagt werden. Dann lassen sich auch alte Gewohnheiten aufbrechen und echte Verständlichkeit erreichen.

Welche Methoden haben sich bei der praktischen Anwendung von Einfacher Sprache bewährt?

Verständliche Kommunikation ist ein echter Erfolgsfaktor – besonders im Finanzbereich. Wer seine Texte möglichst klar formulieren möchte, sollte sich also Gedanken machen, wie sie sich praktisch in Einfache Sprache überführen lassen.

Im Folgenden finden Sie einige Best Practices – aufgeteilt in technische und sprachliche Tipps – die sich in der Praxis bewährt haben, um komplexe Inhalte verständlich aufzubereiten:

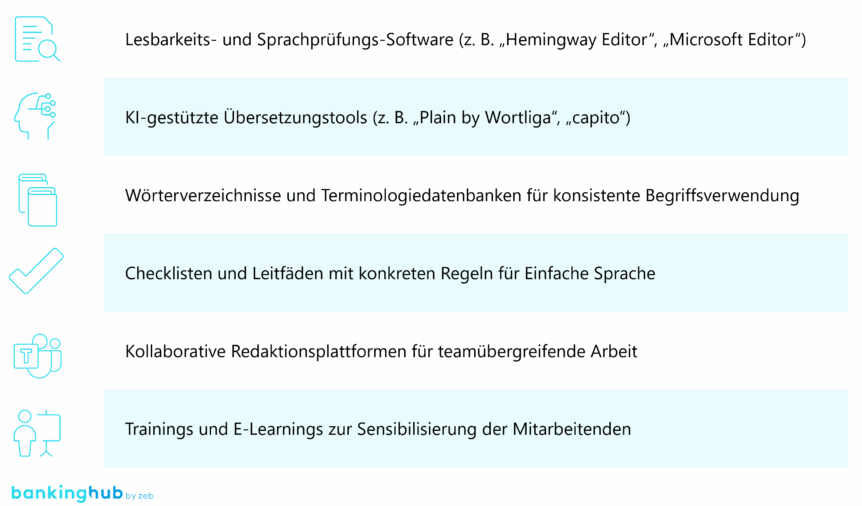

Die Umsetzung von Einfacher Sprache lässt sich durch verschiedene Tools und Technologien deutlich erleichtern. Einige hilfreiche Ressourcen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Insgesamt stehen heute zahlreiche Hilfsmittel bereit, die den Weg zur Einfachen Sprache ebnen. Von der ersten Diagnostik eines komplizierten Textes bis zur finalen Kontrolle unterstützen Tools Autor:innen und Lektor:innen bei jedem Schritt. Auch hier hält die künstliche Intelligenz Einzug. Unterschiedliche Anbieter stellen verschiedene Modelle für die Textanalyse und Übersetzung bereit, die diverse Bedarfe und Zwecke abdecken.[7] Wichtig ist, die Tools sinnvoll zu kombinieren – eine Software ersetzt nicht den menschlichen Blick, trägt aber zu einer effizienten und beschleunigten Bearbeitung bei. Unternehmen, die diese Hilfsmittel einsetzen, kommen schneller zu guten und konsistenten Ergebnissen – ein echter Wettbewerbsvorteil in der Kommunikation.

Vgl. DIN Media [8]

- Kundenperspektive einnehmen: Versuchen Sie, die Perspektive der Lesenden einzunehmen. Der erste Grundsatz lautet, stets die Bedürfnisse und das Vorwissen der Zielgruppe zu berücksichtigen. Fachjargon mag intern geläufig sein, aber Kund:innen brauchen Kontext. Unnötige Details hingegen können oft weggelassen werden. Es kann hilfreich sein, erst eine Rohversion in sehr Einfacher Sprache zu erstellen – als würde man den Inhalt neuen Mitarbeitenden erklären – und dann ggf. behutsam Fachterminologie einzufügen, wo nötig. So ist man gezwungen, „Klartext“ zu denken und zu schreiben.

- Einfache Wörter wählen: Vermeiden Sie Fremdwörter und Fachbegriffe, sofern es gebräuchliche deutsche Alternativen gibt. Statt „Debitkarte“ lieber „Bank-Karte“, statt „Dispositionskredit“ lieber „Überziehungs-Kredit“. Wo ein spezieller Begriff unvermeidlich ist, erklären Sie ihn – am besten gleich im Satz („Unser Angebot ist hypothekarisch besichert, das heißt, es gibt eine Immobilie als Sicherheit.“). Auch Abkürzungen sollten vermieden oder erklärt werden.

- Aktiv und persönlich schreiben: Aktiv statt Passiv – wer tut was? Benennen Sie klar, wer handelt. Beispiel: Nicht „Ihnen wird ein Kredit gewährt“, sondern „Wir geben Ihnen einen Kredit“. Sprechen Sie die Lesenden direkt an („Sie“, „Ihr Vertrag“) – das erhöht die Verständlichkeit. Ein persönlicher Ton (im Rahmen der Höflichkeit) ist einladender als unpersönliche Konstruktionen.

- Kurze Sätze und Absätze verwenden: idealerweise nur ein Gedanke pro Satz. Teilen Sie lange Schachtelsätze in mehrere kurze Sätze auf. Ein Richtwert: 15 Wörter pro Satz im Durchschnitt (maximal ca. 20) sind für B1/B2 angemessen. Auch Absätze sind kurz zu halten, und jeder Absatz sollte eine klare Kernbotschaft wiedergeben. Ausreichend freie Flächen zwischen den Textblöcken erleichtern das Lesen.

- Struktur und Layout nutzen: Eine klare Gliederung mit sprechenden Überschriften erleichtert die Orientierung. Wichtige Informationen gehören an den Anfang („Wichtig: …“). Listen (Aufzählungszeichen oder nummeriert) sind oft besser als Fließtext, um Bedingungen oder Schritte darzustellen – wie hier in diesen Best Practices. Vermeiden Sie außerdem typografische Stolpersteine: keine durchgängige GROSSSCHREIBUNG, Schriftgröße angemessen groß wählen, Zeilenabstand ausreichend einhalten und serifenlose, gut lesbare Schriftarten nutzen.

- Nominalstil aufbrechen und Genitiv vermeiden: Die Finanzsprache ist voller Nominalisierungen („Zur Anmeldung der Beanspruchung ist die Vornahme einer Einreichung erforderlich.“). Hier gilt: mehr Verben, weniger Substantive. Aus „Durchführung einer Prüfung der Bonität“ wird dann „Wir prüfen, ob Sie sich einen Kredit leisten können“. Verben machen Sätze lebendiger und in vielen Fällen kürzer. Auch Genitivkonstruktionen können einen Satz verkomplizieren, da sie zu den grammatisch komplexen Strukturen gehören. Dativ-Formulierungen mit „von“ anstelle des Genitivs sind bei der Einfachen Sprache möglich und erwünscht (auch wenn sie für viele Ohren falsch klingen). Aus „die Gebühren des Kontos“ wird beispielsweise „die Gebühren von dem Konto“.

- Auf überflüssige Floskeln verzichten: Phrasen wie „Hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass …“ können meist ersatzlos gestrichen werden. Es ist besser, direkt zum Punkt zu kommen: statt „Wir möchten uns für Ihr Interesse bedanken und teilen Ihnen mit, dass …“ einfach „Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir teilen Ihnen mit: …“.

- Vorsichtig gendern: Geschlechtergerechte Sprache darf verwendet werden, soweit dies die Verständlichkeit nicht beeinträchtigt. Einige Schreibweisen können die Lesbarkeit von Texten jedoch erschweren. Vor allem Partizipien (Mitarbeitende, Studierende) sind für Menschen mit Leseschwäche oder begrenzten Deutschkenntnissen problematisch. Neutrale Bezeichnungen wie Mensch, Person, Lehrkraft, Führungskraft funktionieren dagegen gut. Auch Umformulierungen (statt „Mitarbeiter“ eher „Menschen, die dort arbeiten“) sind gut verständlich. Ist die Verwendung neutraler Begriffe nicht möglich, kann auch ein Sonderzeichen genutzt werden. Hier wird vor allem der Gender-Stern empfohlen. Wer Sonderzeichen nutzt, sollte sie an geeigneter Stelle erklären.[9]

Was ist unser Fazit?

Die vorgestellten Best Practices veranschaulichen, wie der Anspruch auf eine vereinfachte und verständliche Sprache in der Unternehmenskommunikation praktisch umgesetzt werden kann. Jedes Unternehmen sollte dabei seinen individuellen Stil berücksichtigen; die genannten Methoden bieten jedoch ein bewährtes Instrumentarium, um Texte schrittweise transparenter und kundenfreundlicher zu gestalten.

Diesen Artikel in Einfacher Sprache lesen

Selbstverständlich haben wir diesen Beitrag auch in Einfacher Sprache verfasst, damit sich all diejenigen, die bisher kaum oder noch gar nicht mit dieser Sprachvariante in Berührung gekommen sind, einen Eindruck verschaffen können:

Einfache Sprache bei Banken – wie verständlich schreibt Ihre Bank?

Das Gesetz zur Barriere-Freiheits-Stärkung fordert, dass Menschen die Informationen von Firmen leicht verstehen. Das gilt auch für Firmen aus dem Finanz-Bereich.

Hat Ihre Bank schon angefangen, Produkte und Dokumente einfach zu erklären? Sind Sie damit fertig? Oder überlegen Sie noch, wie das am besten geht?

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen

- wie ein Prozess für einfache Kommunikation aussehen kann,

- wie Sie diesen Prozess verbessern können

- und warum einfache Texte für alle gut sind.

Möchten Sie den ganzen Beitrag in Einfacher Sprache lesen? Dann melden Sie sich bei uns! Wir senden Ihnen den Beitrag gerne zu und beantworten auf Wunsch auch Ihre Fragen dazu.